Invernale di Dario Voltolini, uscito quest’anno per La nave di Teseo e candidato al Premio Strega da Sandro Veronesi, può essere letto come uno studio anatomico della vita e del tempo.

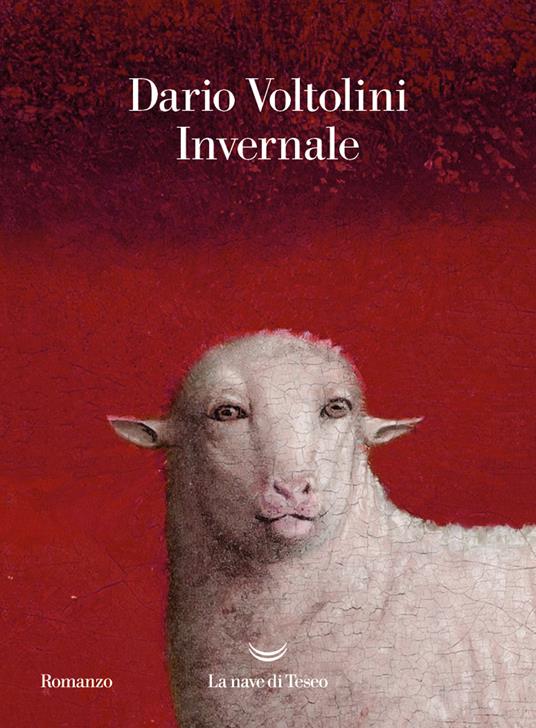

Per il protagonista, Gino, un macellaio che scandisce l’esistenza tramite il metronomo del lavoro, «le cose sono il tempo da aprire e concludere per aprire altro tempo. Altre cose.» Da questa ipnotica ritualità traspaiono, come nella Bottega del macellaio di Annibale Carracci, le carni squadernate, il realismo misurato, la dignità delle figure, quel rosso che avvolge (non imbratta) tutto a ribadire la Grande macelleria della vita.

Vita che è, innanzitutto, attesa. Attesa operosa dietro il bancone che arrivino i clienti, attesa del ritorno a casa, attesa del goal davanti alla partita trasmessa in TV. Attesa che però si infrange con l’inaspettato: il coltello che scivola sul dito, il sangue dell’uomo e della bestia che si mescolano, il batterio, la malattia. Malattia che è a sua volta tempo da scandire. Quindi attesa della cura, infine attesa della morte. Attesa, insomma, di noi che aspettiamo di essere macellati dal tempo, ridotti, taglio dopo taglio, in minutaglie, particelle.

Ma la macelleria non è solo quella della vita, è anche, e soprattutto, dissezione interiore, biopsia e autopsia della psiche (vengono in mente i ritratti e le crocifissioni di Francis Bacon). La divaricazione della bestia-sipario davanti alle bocche richiedenti nelle prime scene del mercato è anche squartamento e divaricazione dell’anima del figlio-narratore affinché il lettore possa vedere e nutrirsi.

L’arte del macellare è però, più di ogni altra cosa, stile, classe. Lo stile è questione fondante del romanzo. Infatti l’unica cosa che può entrare in agone con la fatica del vivere, che può trasformare il labor vitae in piacere del labor limae, è – come dimostrano la cruenta maestria di Gino e la rovesciata finale di Dario durante una partita con gli amici in Liguria – lo stile, la classe. Con cui si può tagliare e sezionare il tempo che ci è dato.

Stile del padre macellaio, stile del figlio narratore, che, sulla scia della penna-vanga di Heaney, fa rivivere il filo dei coltelli del genitore nell’affilatura lessicale del racconto.

All’interno di una sintassi che calca, asciugata e ripulita, quella parlata del pensiero, si innestano termini di una precisione che ricorda quella di Pontiggia e vocaboli scientifici paragonabili alle fisiologie interiori di Cartarescu. È uno stile pindarico, analogico, che stratifica e sovrappone metafore continuate creando scenari metafisici alla De Chirico. E allo stesso tempo uno stile fauve, “bestiale”, che non teme i guizzi espressionistici e gli accostamenti arditi. Una prosa scelta come macinato.

Eppure nemmeno lo stile può impedire l’arrivo dell’inverno. L’inverno delle carcasse stipate nella cella frigorifera e dietro il vetro refrigerato del bancone. L’inverno della malattia, che arriva a volte prima dell’inverno della vita ad accorciare le ore di luce e innescare il letargo che non prevede risveglio. Inverno del lutto, ipotermia dell’anima, Cocito interiore, piccola glaciazione che non si scioglierà mai del tutto.

Perché la vita, come testimoniano i sogni del padre malato con i loro paesaggi leopardiani fra Salgado e Mallick, è e resta refrattaria quando non brutale. È come Parigi, raggiunta da Dario in una pausa dalla clinica in cui è in cura Gino: «la sua anima sfugge, sebbene inseguita da migliaia di artisti per decine di decenni, sfugge il suo cuore che pulsa molto nel profondo e forse non è per nulla buono, forse è al di sotto del bene del male.»

Lascia un commento